气候变化与故宫古建筑的预防性保护实践

一、气候变化对故宫古建筑所造成的影响 前面发言的专家也提到了全球气候变化对文化遗产所造成的破坏以及各种影响,我在这里着重讲一下气候变化对于故宫古建筑造成的一些影响。北京近20年气候变化趋势包括冬季极端低温的情况增多、夏日温度的普遍升高,日均相对湿度和温度的波动呈现出增大的情况;冬春季季节性干燥的情况也比较明显;近几年来夏季降水量也在增多,去年夏季,京津冀3省(市)的降水量达508毫米,比往年同期偏多近一半,是1997年以来同期最多的,日降水量去年7月份达到了峰值,当时的瞬时降水量非常高的,这对于古建筑的保护、尤其是应对极端天气情况带来了一些困难和挑战。此外,大风和强风,包括强对流天气比以往增多。在空气质量方面,北京市整体空气质量近20年来有很大的改善,但近几年来沙尘暴天气有所增多,又带来新的应对污染挑战;另外,从右下角这张故宫气象环境监测实时数据图中可以看到,我们所监测到的大气污染物主要以臭氧为主,近年来出现了夏季臭氧浓度增高的情况。而紫外辐射的数据对古建筑的颜材料以及建筑室内较为敏感的可移动文物有比较大的影响。

四川藏区乡土建筑与营造特征

四川藏区作为全国第二大藏族聚居区,处于青藏高原东南缘和横断山脉的一部分,是青藏高原和四川盆地、云贵高原之间的过渡地带。实际上四川藏区在历史上并无固定疆界,今天四川境内的藏区,包括甘孜藏族自治州及阿坝藏族羌族自治州、木里藏族自治县1。四川藏区乡土建筑产生于特殊的地域环境,独特的地理环境、族群文化、历史环境使这一地区的乡土建筑展现出鲜明特色。该地区的乡土建筑群落复杂而多元,因此不能把研究重点仅仅放在局部地区或建筑个体中,而是应当通过考察更具有普遍意义的营造特征,理解四川藏区乡土建筑在传承与交融中的发展脉络,梳理四川藏区乡土建筑的生成机制。四川藏区乡土建筑的营造模式受到三个方面的影响:自然环境、建筑原则、营造模式的价值观。在这一系列四川藏区乡土建筑营造选择模式的影响下,形成了适应不同环境的基本营造类型,并在传承与交融中形成不同的营造谱系。

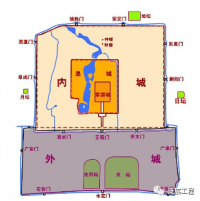

墙,在中国古代的意义

中国古代的城墙不仅是王朝、官府威权的象征,还是一种界线:城墙之内是“城内”,城墙之外就都是“城外”。在城市语境中,“城外”不仅是指城市之外的乡村,更是指附郭的城市街区。 城墙作为划分城市内部区域和居民群体的工具,可能是一种“原始的功能”。《吴越春秋》谓:“鲧筑城以卫君,造郭以居(人)[民],此城郭之始也。”则“君”居城中,“民”处郭内。《管子·度地》云:“内为之城,城外为之郭,郭外为之土阆。”在这种由双重城垣环绕的“回”字形城市里,城(内城)的城墙将“君”与“民”(“国人”)分隔开来,外郭城墙则将“民”与“乡野之人”分隔开来。虽然城与郭未必表现为小城(内城)之外套外郭的“回”字形,郭也未必筑有土垣,而更可能利用固有山川地物加以联结用作屏障,但城墙、郭垣(或自然与人为屏障)的界线作用,却是无可怀疑的。