一 项目背景

一

项目背景

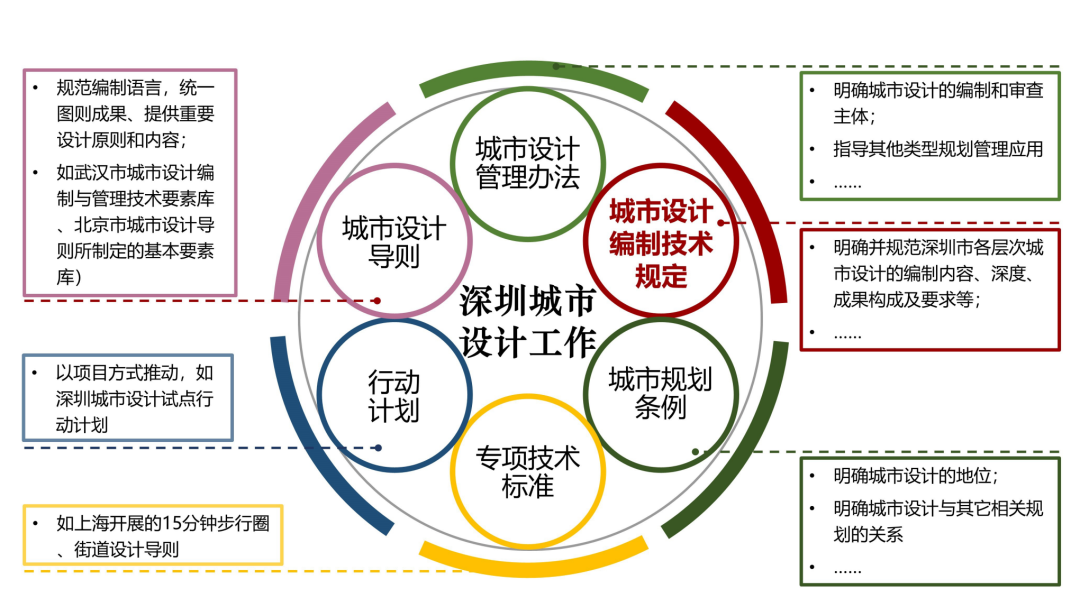

深圳城市设计一直走在全国前列:特区建立之初即引入城市设计直接指导城市建设;率先建立起管理制度和技术体系,于1998年首次发布《深圳市城市设计编制技术规定》,本世纪初基于多轮探索的实效性反思后,将城市设计纳入《深圳市城市规划标准与准则》范畴。此后二十年间,深圳城市设计不断集聚设计专家智慧、涌现大量实践作品,并于2017年深圳纳入全国第一批城市设计试点城市,再次担负起探索创新使命。

当前,深圳已形成高度建成、高密人口、高强建设的空间底板,在追求更高质量发展的过程中,将面临三个挑战:

一是匹配国土空间规划治理阶段的三维精细化管理需求;

二是匹配深圳家园城市建设要求;

三是在实施环节匹配主体多元、管理人力与时间有限等现实状态。

图1-未来深圳城市设计工作“全景图”

二

规划思路

本研究对全市近十年69项城市设计全样本和8个热点项目进行实效性研究,厘清问题、总结经验、找准关键。实证研究发现,新时期深圳城市设计需解决三个核心问题:

(一 )如何适应新需求,再探“深圳城市设计”内涵?

“深圳城市设计”产品繁杂,边界不清、共识不足,过去多围绕空间要素,当前与治理有关的公共活动需求逐渐显现,有必要重新定义什么是新时期深圳城市设计。

(二 ) 如何契合实施运作,优化编制技术要求?

多数项目成果精细有余,实用不足,实际管理审批中仍存在要素理解难、抓取难和实施难的问题。衔接“谁审批、谁监管”的行政改革要求,从城市设计实施管理的部门需求出发合理设定研究内容,保障编制技术指引在现有的行政实施环境中运作有效。

(三 ) 如何在规范性技术文件中充分保障创意的高活性?

高活性的城市设计是深圳之幸,但管理不到位也引发了部分城市问题。以前海和留仙洞为例,两种设计管控模式,效果均差强人意,亟需找到管理中“收”与“放”的平衡。为此必须找到深圳城市设计的一个最优平衡点,既保持市场创作的高活性、又守住城市品质的高底线。

三

主要内容

( 一 )工作内容

制管理技术文件,作为政府实施管理依据;开展《城市设计实效性专题研究》,从研究、管控和传导三方面总结问题和经验;开展《国际城市设计编制经验专题研究》和《国内城市设计编制经验专题研究》,剖析借鉴其它城市的要素体系和管理机制。

( 二)研究结论

制定“三个层次和一套系统”的层次界定;定义编制技术指引的边界内涵,明确“研究”和“输出”两端的编制要求;确定深圳城市设计运作模式和多方共识的管控要素。

图2-研究的主要结论

四

创新特色

(一 ) 以“设计行动”为目标,拓展城市设计内涵为“技术方法+管理手段+公共治理”

深圳城市设计过往多数聚焦空间要素,围绕技术方法和管理手段开展工作,而今深圳已率先遇到城市设计如何助力城市治理的新问题。由此,本研究跳出空间要素范畴,将 “专业技术活动”纳入深圳城市设计内涵,引导其成果转化为项目行动和公共活动:

实现路径上,研究提出将城市设计成果形成系列项目行动和公共活动。既可以自上而下,依托区级政府、各街道的行动力,以事件化的公共策动凝聚多方共识,开源城市设计;也可以自下而上,依托社区的广泛力量推动社区营造实践,比如已成功促成了深圳“小美赛”,以“小即是美”的观念提升深圳老旧社区品质。

图3-引导城市设计成果转化为项目行动和公共活动

(二) 为加强在地性和可实施性,明确城市设计前端输入的研究必选项

实证研究发现,深圳城市设计普遍缺乏充分的前期研究。下沙迭福地区、深圳超级总部基地等多个项目中发现,过往部分城市设计仅关注空间要素,而忽视社会、经济等关键性要素,导致了设计方案难以实施。

为此,研究提出将空间、时间、社会、经济等多维度要素纳入前端研究。总体和片区层面保障社会活动、城市风貌等客观研究;地段层面增加市场和工程验证,保障要素有效实施。

( 三 ) 为加强传导实效性,基于各层次城市设计实施逻辑定制编制要求

深圳不同层次的城市设计实施逻辑迥异。研究对此进行分层设定:

总体城市设计遵循共识行动逻辑,基于政府行动力,将共识分解为若干行动项目。重点梳理明确公共空间的系统性要求,定目标、定标准,优化格局,激发行动。

片区城市设计遵循三维总控逻辑,将空间品质营造要求融入法定规划。匹配法定图则和国土空间规划标准单元管控要求,服务于精细化规划建设导控。强调重要公共要素的品质引导,定内容、定走向、定品质要求。

地段城市设计遵循管理审批逻辑,服务于城市建设项目精细化管理。侧重空间的协调,明确重要公共要素的刚性控制要求,定界、定量、定指标,核心要点应纳入土地出让合同。

图4-分层设定编制要求

(四) 以最小且必要为原则建立设计要素清单和弹性规则

对比99年编制技术规定,研究以保障高活性为导向,系统优化城市设计层次、要素体系和实施的弹性规则。

首先建立系统要素框架;其次,增加地段层次设计要素,细化上层次要素,精细引导气候适应性、人尺度、公共景观设计,增加风雨连廊、咖啡厅、文化设施、景观地标等要素。最后,面向实施管理设定的弹性规则,在“可变/不可变”的基础上,增加“定线、定量、定指标”的详细要求。

( 五 ) 实践校核,以个案实践探索“规范-规划-实 施”之间反馈修正新路径

通过跟踪城市更新动态,核查更新单元中的历史遗产信息,提出保护要求,参与保护规划研究,并根据更新实践效果反馈,调整法规和技术体系。

图5-建立地段层次有效要素清单

五

实施效果

(一 )作为审查城市设计成果的管理技术文件,已在市区两级政府管理部门试行使用、反馈效果良好

本次成果文件已作为试行文件下发至深圳市规划和自然资源局城市和建筑设计处和各分区管理局的规划科,作为管理技术支撑投入使用,辅助管理人员厘清关键审查要素,为管理决策提供标尺。

(二 )先期探索了深圳新时期城市设计工作体系深化研究的主干框架

本次研究对新时期城市设计管理系统的进行系统性重构,并指导启动了后续《深圳市城市设计工作管理研究》、《重点片区城市设计管控研究》《深圳市城市设计数字化管理平台》等系列项目,后期将试点深圳城市设计特色图则,丰富城市设计管理技术手段。

(三 )研究成果已应用于当前深圳系列城市设计行动计划

本次研究针对运作机制的核心输出,已陆续启动《深圳城市设计工作方案》、《深圳“山海连城计划”概念城市设计》和《深圳市特色风貌保护区保育与活化策略研究》等行动计划项目。

(四 )研究成果为城市CIM平台建设奠定数据逻辑基础

研究成果为城市CIM建设奠定数据逻辑基础。“可变”和“不可变”要素分别对应位置属性限定型和刚性边界管控型,辅助建立CIM城市设计管理应用场景。